歴史的素材と文化財(未完)(2) [研究ノート]

2.「文化財」を相対化する

2-1.「目に見えるモノ」に偏向した「文化財」

そうした地域の記憶が、郷土誌に拾われることは、残念ながらそう多くはない。むしろ意図的に避けられている気配さえある。そこには、「科学的」「客観的」であることを追い続けてきた、戦後歴史学のあり方が、色濃く反映されているように思われる。「客観的」であることを標榜し、重きを置いたため、目に見えるもの、形あるもの、しかも学問的に信頼の置けるものが何よりも重要視されてきた。

目に見えるモノへの偏向は、近年の史跡「整備」にも見ることができる。史跡の中で整備された何がしかのモノは、当然のことながら現代の建造物あるいは加工物である。「整備」という行為は、まさしく現代の営みの一環として執り行われているのである。しかしこのことを、「整備」の当事者がどこまで自覚しているだろうか。

人間の目は、非常に便利かつ都合よくできている。当事者にとっては、整備された史跡は「調査→学問的評価→復元案の提示→復元案の選択→復元工事」という過程を経ているため、完成した施設の形態がどうであれ、前提部分は了解されているのである。彼らは現代の建造物・加工品を通して、「造られた当初の姿」を見ている。しかし、復元という行為とその生産物は、極めて端的に時代性を反映している。昭和戦前期の「大大阪」の象徴として機能した大阪城天守閣のように、社会と文化財を結ぶ衝撃的な建造物は、何よりもまず現代の「作品」としての意味が求められ、共感を呼んでいたことを直視しておかなければならない。

最近の事例としては、吉野ヶ里遺跡や三内丸山遺跡の「楼閣」、平城宮の朱雀門・大極殿がそれであるし、これから復元されるかもしれない高松城天守閣もそうである。それが文化庁の「厳格」な価値観から逸脱するかどうかは、この場合は関係ない。吉野ヶ里や三内丸山の楼閣、その他大多数の整備のハコモノは、建造当時、そして50年後においても、社会的に文化財として認められているだろうか(国登録有形文化財になった大阪城天守閣のように)。

一般見学者にとって、史跡「整備」はどのように映るのか。彼らの目に飛び込んでくるのは、どこまでも現代の姿である。展示施設や遺構の露出展示があることは理解できても、なぜ史跡整備が「公園」というスタイル(景観)を取るのか、なぜ植栽がいびつな形で植えられているのか、整備された景観のどこまでが「本当の昔の姿」なのか、説明なしに理解できる人は限られる。

このように現状での史跡「整備」は、当事者(専門家とは限らないので、こう表現しておく)から見学者へ、一方的に提供される、という形を取らざるを得ない構造的特質を備えているが、そのことに無自覚な当事者が多いのではないか。当事者は「客観的」であろうと努めるであろうが、その結果として新たに表現された建造物・加工物が、一般見学者に「ありのまま客観的に」受け取られるわけではないのだ。

史跡「整備」には、もう一つ深刻な問題点がある。人間諸活動の累積された結果としての遺跡において、どの時代あるいは土層の状況(遺構)を整備対象とするのか、ということである。いったん整備されてしまえば、その場所に積み重ねられた歴史の一部分のみが顕在化・固定化され、それ以外の部分は捨象され、忘れ去られることになるからだ。

では捨象は、やむを得ない行為なのだろうか。

歴史的素材と文化財(未完)(1) [研究ノート]

歴史的素材と文化財【2008~2011】

佐藤 竜馬

1.「まち歩き」の経験から考える

個人的な話になるが、2007年4月から2010年3月まで、香川県観光交流局で仕事をする機会に恵まれた。県内各地で取り組みが始まった「まち歩き」に、文化財の専門職員として、支援を行なうこと。それが新たな職場での仕事となった。

従来型の観光とは異なる少人数・滞在型の観光の姿である「まち歩き」は、まちの日常的な暮らしや文化を紹介していくガイド・ツアーである。埋もれた地域資源を掘り起こし、磨き上げることで、地域のにぎわいやまちづくりに繋げていこうとする点で、まち歩きは地域振興の有効な「手段」であり「入口」であると位置付けられる。実施主体の諸団体は、楽しみながら素材を探し、コースを構築し、会話を交わしながら参加者を案内する。こうしたツアーを通じて、地域には少しずつお金が落ち、店舗はディスプレイを工夫し、ガイドたちは地域を再認識する。我がまちの魅力を伝え、「またこのまちに来たい」と参加者に思わせ、リピーターへと誘導していく仕掛け。それがまち歩きだ。

しかし、いくら優れた手法とはいえ、そこに盛り込まれる素材が魅力的でなければ意味がない。では、まち歩きの標準的な2時間2kmのエリアで、どのような素材が掘り起こすことができるだろうか。

具体的なエリアは、商店街でも郊外の集落でも結わない。人間の暮らしという歴史的所産さえあれば、場所は問わないのが、まち歩きだ。しかし市史や町史をめくり、当該地域の歴史的素材を探すものの、あまり見つからない。あったとしても、せいぜい一つか二つ見つけられるのがやっとだ。

そこで今度は、市史や町史に書いてあるお寺や文化財を繋ぎ、コースを作ってみる。我ながら盛りだくさんで良くできた、と悦に入り地図を見てびっくりする。距離が10kmにもなり、とてもそぞろ歩きなどという風情ではない。

ではまち歩きには、取り上げられるべき歴史的素材が存在しないのであろうか。現在、まち歩きとして成立しているコースでの素材は、文化財どころか歴史的な所産ですらないのだろうか。筆者は、そのようなことはないと認識している。ではそこには、どのような問題が含まれているのだろうか。

こうした矛盾は、何を歴史的な素材と見るか、という点で、郷土誌とまち歩きが全く違うスタンスであることを示していると考える。あえて言うなら、地域で暮らす普通の人たちが実感できる「歴史」は、郷土誌に盛り込まれていないことの方が多いということだ。

つまり、a.まち歩きの素材(以下、我々が日常的に用いる言葉「ネタ」を用いる)そのものが、既存の文化財や歴史資料とは全く異なるものである場合と、b.ネタとしては同じ対象(物)であるが、ネタを構成する諸要素から何を選び、取り上げるのかが異なる場合がある、ということが指摘できる。

aの事例はしばらく措くとして、bの事例を先に考えてみる。ある寺院について、(1)鎌倉時代に創建され多くの子院をもち江戸時代の立派なお堂がある、(2)境内で開かれる市の最終日の朝に小銭拾いして小遣い稼ぎするのが、地元の子どもの楽しみだった、という二つのネタがあったとする。どちらもその寺院で起こった歴史的「事実」だが、市町史でまともに取り上げられるのは、(1)の方である。しかし、まち歩きでは(1)をふまえて(2)が大事にされる。とすると、まち歩きにあたって最も重要なネタ元は市町史でなく、(2)の様子を生々しく語れる地元の人ということになる。実際、(2)のようなネタを生き生きと自分の言葉で語るガイドの姿が見られるのが、まち歩きの醍醐味といえよう。

ところで、次のような反論が歴史・文化財関係者から出るかもしれない。(2)はそもそも歴史なのか。仮に歴史だとしても、もっと正しい歴史があるのではないか。

一見もっともらしい反論だが、このような意見は、まち歩き以前の歴史認識というところでさえ、問題を含んでいるといわざるを得ない。

何が「歴史」なのだろうか。個人の思い出が歴史かどうかは微妙なところだが、それが地域社会と関わりをもつ事象ならば、「歴史」から排除することは難しい。したがって、地域と寺院が強く関わり合い育んできた境内市の「記憶」は、歴史と見て何の問題もない。では、境内市の記憶よりも寺院の沿革の方が、『正しい歴史』なのだろうか。歴史の素材には優劣があるのだろうか。

ここで我々は、「全ての真の歴史は、現代の歴史である」という哲学者ベネディット・クローチェの言葉を想起する必要がある。歴史は、語り手の切り口や立場で選ばれ、組み立てられるもので、そこには現代人の問題関心が反映されている、という意味だ。何か自立した、歴史が自ら秩序だち語るようなイメージをもつ人が、歴史の専門家にもいるが、当然ながらそのようなことはあり得ない。歴史は、現代に生きる人が自らの問題意識と価値観で素材を見いだし、語るものである。歴史と歴史的素材は、与えられるものではない。

以上のように、寺院境内での市の記憶は、立派な歴史(素材)であると考える。

※写真は、まち歩きのイメージ画像です

研究ノート 香川県における鉄道橋梁下部構造の考古学的検討(6) [研究ノート]

4-3.上部構造との関係

橋脚・橋台は橋梁を構成する要素の一部であり、本来は上部構造を併せたトータルな関係性の中で把握された方が、より路線毎の特徴が明確になる。 上部構造は古い路線ほど架け替えが行われていること、また鋼桁には「型式」(設計の型式)の特定が難しいものもあるため、ここでは予察的な提示にとどまらざるを得ないが、敷設当初の上部構造が比較的よく残っている大正~昭和初期の路線として讃予線・土讃北線・高徳線・琴平電鉄の4路線を比較してみたい。

上部構造の組成は、調査が不十分な高徳線を除き、讃予線(多度津・川之江間)では鋼桁34基・コンクリートスラブ桁9基、土讃北線(琴平・坪尻間)では鋼桁16基・コンクリート拱渠(アーチカルバート)3基・コンクリート凾渠(ボックスカルバート)13基、琴平電鉄では鋼桁50基・コンクリート拱渠5基・コンクリート凾渠4基となる(註23)。 讃予線のコンクリートスラブ桁は、現地調査の所見では橋座を含めて改修の痕跡が明確であり、戦後の架け替えの可能性が強い。 したがって、大正初期(讃予線)から同末期(土讃北線・琴平電鉄)への変化は、鋼桁のみの組成からコンクリート構造が多用される組成への変化、換言すればカルバート(暗渠)構造の増加傾向ということになる。土讃北線の方が琴平電鉄よりもコンクリート(カルバート)構造が多いのは、阿讃国境に近い山間部で路線勾配を緩和するために築堤が多用されているからであろう。 この時期のコンクリート凾渠は橋台上にRC版桁を渡す新しいタイプの橋梁であり、土讃北線・琴平電鉄では用水路を跨ぐ箇所に架けられた低い橋台を伴う、文字どおりの「暗渠」であったが、高徳線では里道をまたぐ架道橋として造られたものが多く、凾渠としては比較的長いスパン(6フィート:1.83m以上)と高さをもつようになる(写真12)。

限定的ながら翼壁にもコンクリート造が採用されていることと併せ、高徳線におけるコンクリート構造の普及と適用範囲の拡大傾向が明確に表れている。

一方、鋼桁もその内訳に路線の特徴が表れる。 讃予線ではプレートガーダ(PG)6基・Iビーム(IB)24基・トラフガーダ(TG)4基、土讃北線ではPG9基(うち上路8基・下路1基)・IB7基、琴平電鉄ではPG9基(うち上路8基・下路1基)・IB39基・TG2基という構成である。国有鉄道では施工時の最新の標準設計が適用されており、例えば上路PGでは讃予線が達第680号式(明治42年制定:写真13)、土讃北線が達第540号式(大正8年制定:写真14)を一律採用している。

これに対し琴平電鉄では鋼桁は、敷設年代から見ると旧式の達第680号式にもとづきつつ独自に設計されており、標準設計よりも主桁の高さが低いことが指摘できる(写真15)。

主桁の低さは、鉄道省の標準設計よりも設計荷重が軽く設定されていた可能性を示しており(註24)、その背景に国有鉄道とは異なる軽い車輌編成を前提としていたことが指摘できよう。同様の現象は、鋼桁各種の適用径間にも表れている。 PGの適用径間は讃予線・土讃線では20フィート(ft)以上であり、18ft以下がIBの適用径間となっており、明治末期~大正前期の標準設計の規格と一致する。琴平電鉄では25ftがPG・IB適用の境界であり、標準設計よりもやや長い規格のIBが用いられていることになる(第1藤塚架道橋・第1御坊川橋梁)。このことも鉄道省標準設計ならびに国有鉄道よりも軽い荷重設計の採用を前提とした現象であろう。 なお第1藤塚架道橋をはじめとする高松市街地の街路や主要道を跨ぐIB橋では、桁下高を確保しつつ強度を確保するために主桁数を通常の2主桁ではなく4主桁としている。

ところで高徳線では、PGに改造された明治期の古桁が認められる点が特徴的な現象である。事例としては津田・板野間の湊川橋梁(8スパン:写真16)・誉田川橋梁(3スパン)の2橋があり、銘板には「四名間式鈑桁改造」と刻されている。

「四名間式」とは関西鉄道の四日市・名古屋間で適用(明治22~30年架設)されたもので、イギリス人技師パウナルが設計した日本初の標準桁「作錬式」とほぼ同じ特徴をもつ錬鉄桁である(註25)。改造の詳細は不明だが、基本的には「四名間式」(「作錬式」)を踏襲しつつ、内側にL形鋼による対傾構を付加するなど若干の構造的な補強が行われたものと見られる。

古桁の再利用は珍しい現象ではないが、同じ国有鉄道でも土讃北線では認められないことであり、そこに前提となる諸条件の格差(車輌運行頻度・車輌編成・設計荷重)が反映されている可能性は十分考えられる。

以上のように、上部構造においても路線毎の特徴が指摘できるが、それは路線の性格や荷重の問題が設計段階で適正に処理された上で決定された現象であり、施工段階での地域性が反映される余地が全くないと評価できる。ここに下部構造とは異質な設計・施工体系を見出すことができる。 橋梁に見られるこのような二元的な在り方を対比しつつ明確化することに、地域史を語る素材としての可能性を見出したい。

■5 おわりに

本稿は、平成15~16年度に筆者が担当した「香川県近代化遺産総合調査」の成果を基礎に、改めて考古学的な視点からまとめた。

調査の過程で建築史・土木史の先生方とやりとりさせていただき、大いに勉強になったが、一方で建造物の見方や評価の仕方に少なからぬ違和感を抱いたのも事実である。ただこの数年間、考古学から遠ざかってしまった筆者には、考古学と土木史との間に横たわる違和感に対して、うまく折り合いをつけることができないでいる。脱稿まで何度も中断し、1年近い時間を費やしてもなお、この思いは変わらない。今後、事例研究を重ねることで、整理していきたい。 特定の遺物研究や「戦争遺跡」研究に終わらず、より広範に地域史や近現代史へと参画するために、考古学が取り組むべきテーマはまだまだある。そしてその大半は、未開拓である。考古学研究者による近代建造物の調査研究をお勧めしたい。

なお、本稿の作成にあたり、小野田滋(鉄道総合技術研究所)・小西純一(信州大学工学部)・北河大二郎(文化庁建造物課)各氏に御教示いただき、また研究成果を参考にさせていただいた。末筆ながら御好意に感謝申し上げたい。

註

(1)水平の架構材(桁)を架ける形式の橋梁。桁の素材は木・石・鉄・コンクリートと多様である。香川県での代表例には、浅津橋(大正5年:石桁橋:三豊市)・祓川橋(昭和11年:鉄筋コンクリート桁橋:満濃町)がある。

(2)骨組み構造において上部構造と下部構造が剛結合されている形式の橋梁。大正期の鉄筋コンクリート構造の採用で急速に広まった。香川県での代表例は、瀬戸大橋線の高架橋(昭和63年:宇多津町)がある。

(3)歴史的鋼橋調査小委員会1996『歴史的鋼橋集覧』第一集 土木学会。なお2006年7月現在、香川県のデータは公表されていない。

(4)小西純一1993「明治期におけるわが国の鉄道用プレートガーダについてー概説」『土木史研究』第13号

(5)a小野田滋1998「わが国における鉄道用煉瓦構造物の技術史的研究」『鉄道総研報告』特別第27号

b小野田滋2003『鉄道構造物探見』JTB

c小野田滋2004『鉄道と煉瓦 その歴史とデザイン』鹿島出版会

(6)小西純一1995「明治時代における鉄道橋梁下部工 序説」『土木史研究』第15号

(7)小野田滋2003「橋台・橋脚の見方・調べ方」『鉄道構造物探見』JTB

(8)桁の荷重を支え、橋台や橋脚にそれを伝達する箇所。その周囲の桁座を含み支承部という(小野田2003)。

(9)石材の表面に粗割りの粗面を残す仕上げ。石材の輪郭のみ平滑に仕上げて素材の存在感を出す「江戸切り」という技法もあり、これらを積み上げる「ルスティカ積み」という装飾技法にも用いられる。

(10)石材表面を細かく敲叩して平らに仕上げる技法。

(11)文献史料出現後の「歴史時代」の考古資料の分析に、「モノ」の観察以外の所与の要素を適用することは、妥当であると考える。古代宮都あるいは近世城下町の研究において、文献史料で得られた情報を織り込まなければ、研究は何と退屈なものであるか。それは、資料分析や解釈のレベルが高次であろうが基礎的次元であろうが、関係なかろう。要は、考古学的分析とそれら所与の情報との間に、どのような緊張関係を設定できるのかという、手法の問題に尽きる。そもそも考古学が1つの実体のように認め、2項対立的に捉えている「文献史学」的方法も当事者にとっては「歴史学」であり、実は整理し切れない雑多な視点と手法から成り立っていることを忘れてはならない。

(12)鉄道国有法(明治39年)以前の「第1次鉄道熱」の中で全国各地に敷設された鉄道路線。華族の出資による日本鉄道のような半官半民的な会社(路線)もあり、山陽鉄道・関西鉄道・九州鉄道など、地域間を結ぶ広域路線をもち、後の国有鉄道路線の骨格を形成した。その意味で、明治末期~昭和初期の都市近郊型の私鉄路線とは性格を異にする。讃岐鉄道は実現した路線は高松(西浜)・琴平間にとどまったが、会社設立時の計画としては四国各地を結ぶ路線の建設がうたわれていた。

(13)註5a・cに同じ。

(14)註5b掲載写真より。

(15)標準設計については、註5bを参考にさせていただいた。

(16)香取多喜1889「讃岐鉄道の工事概要」『工学誌』第八輯。白川悟1994「鉄道の発達」『善通寺市史』第2巻所収分を参照した。

(17)註5cに同じ。

(18)藤井肇男2004『土木人物事典』アテネ書院

(19)註5cに同じ。

(20)県内の土木構造物については、香川県教育委員会2005『香川県の近代化遺産』を参考にした。

(21)岡山県教育委員会2005『岡山県の近代化遺産』

(22)柏原市教育委員会2000『文化財基礎調査概報-近代化遺産-』

(23)註20にもとづく数値であるが、琴平電鉄については集計ミスのため再集計した。

(24)小野田滋氏の御教示による。

(25)註4に同じ。なお現地では、小野田滋氏より御教示いただいた。

研究ノート 香川県における鉄道橋梁下部構造の考古学的検討(5) [研究ノート]

■4 歴史資料としての鉄道橋梁の叙述に向けて

4-1.設計・施工者との関係~讃岐鉄道の場合~

讃岐鉄道丸亀・琴平間については、路線開通の明治22年に工事主任・香取多喜が工事概要を公表しており(註16)、3-(2)で指摘した特徴の背景の一端を窺うことができる。

まず特徴①(石造躯体と煉瓦造躯体の併存)の背景として、工事概要では当初は石造のみで施工する計画であったことを明言している。 理由は備讃海峡と周辺の花崗岩産地に程近いためであった。ところが、沿線住民の要望により橋梁としての施工箇所が大幅に増加し、当初は7箇所であった「コルベルト」(カルバート。ここでは暗渠式の拱渠ではなく、Iビームなどの小規模橋梁のことを指すと思われる)が29箇所に増加することとなった。このため窮余の策として、煉瓦造も採用することになったというのである。

讃岐鉄道の煉瓦の生産地は不明であるが、明治20年代前半までの鉄道建設では現地生産が多く、製品購入が普遍化するのは各地に大規模産地が形成され運搬コストが抑えられるようになる明治20年代後半以降のことであった。 いずれにしても、香川県では煉瓦よりも石材の方が安価に調達できることを示しており、明治30年以降の敷設路線において煉瓦が使用されなかった理由もここに求められよう。

特徴②(躯体は石造・煉瓦造に関わらずフランス積み)の背景は、工事概要には直接的な言及はないが、工事関係者にその手がかりが求められる。設計者の一人である平井は明治8年(1875)、文部省第1回留学生として渡米し、実務も経験した後に帰国、鉄道国有法の立法・実施や官庁組織の整備を行い、北海道の鉄道網整備や近代水道整備にも尽力した人物である(註18)。 代表作の手宮機関庫(明治18年)や北海道庁本庁舎(明治21年)は、フランス積みの煉瓦造である。建築史では、明治10年代中頃が煉瓦造におけるフランス積みからイギリス積みへの転換期とされているため、これとは異なる平井のフランス積み指向は明確であろう。 ただし平井は、この時期には函館水道の工事監督を務めていたため、どの程度実際に関与していたかは明確ではない。また、手宮機関庫や北海道庁ではコーナーに「羊羹」(通常規格の煉瓦の小口側を半裁したもの)を用いており、「七五」(通常規格の長手側を5/7に切断したもの)を用いる讃岐鉄道とは異なる。

もう一人の設計者である小川東吾の詳しい履歴は不明だが、この仕事の後は愛媛県の別子銅山鉄道(明治26年)を手がけている。ただし別子銅山鉄道では、現在までのところフランス積みの構造物は確認されていないようである。

施工者である日本土木(現・大成建設)との関連性はどうであろうか。設計者小川と工事主任香取は日本土木に属している。 日本土木施工の鉄道構造物にはフランス積みの事例はないが、大規模建築としては銀座煉瓦街(明治6~10年)がフランス積みである。銀座大通りと周辺の街路に面した建物を全て煉瓦造にするという、未曾有の都市計画の施工経験をもっており、その経験が生かされた可能性もあろう。

以上のように、工事関係者の陣容からは設計者平井と施工者日本土木の両者にフランス積みとの関連性が認められるが、讃岐鉄道のフランス積みは平井の厳格な適用形態とは異なり、また日本土木は銀座煉瓦街から既に12年余りを経た時期の施工というギャップが指摘でき、実際に適用されていく経緯については不明な部分が多い。

しかしポリクロミーの高頻度な適用と併せると、明らかに装飾的効果がねらわれたのは間違いない。また、石造橋台においてもフランス積み指向が明確なことから、これが特徴①で見たような施工段階での煉瓦造の採用という「窮余の策」に伴うものではなく、当初から意図されていた工法である可能性が高く、石造におけるフランス積み(「ブラフ積み」)との関わりを検討する必要もあろう。

特徴③(笠石・親柱を備える翼壁)の背景は、工事誌からも窺うことはできない。既述したように、最初期の官設鉄道のデザインを模倣した可能性もあるが、親柱の位置が異なっており、直接的な系譜関係が指摘できるかどうかは不明である。しかし実際の適用にあたっては、上記特徴②とともに装飾的効果が考慮されていることは認めてよいであろう。

讃岐鉄道は、本格的な鉄道としては四国初の路線であり(軽便鉄道としては明治21年の伊予鉄道がある)、会社設立者の一人・景山甚右衛門は明治11年に商用で赴いた横浜で官設鉄道を目の当たりにし、郷里での鉄道敷設を決意したとされる。敷設にあたり建造物に装飾性=記念性が演出された背景には、こうした事情をもつ敷設主体の意識も、より詳細に検討される必要があろう。

4-2.谷積みの普及と鉄道

翼壁や築堤擁壁の石積み工法として汎用された谷積みは、香川県の鉄道路線では明治22年の讃岐鉄道丸亀・琴平間ではまだ採用されておらず、明治30年の同丸亀・西浜間を初現としている。

一般に谷積みは、「鉄道網の進展とともにこの技法が各地へ広まったものと推察され」ており、その出現は「明治30年代の中央本線の建設あたりを契機として用いられたとしているが、谷積みが多用される土留壁は建設年代が明確でないものが多く、その起源についてはさらに精査が必要である」(註19)とされており、いつ、どの地域で始まったのかは全く不明な状況である。

香川県内における鉄道以外の土木構造物(註20)では、男木島灯台用地擁壁(明治28・1895年)や陸軍第11師団野戦砲兵第11大隊水路護岸(明治30年頃)が初現期の事例であり、その直前の宇多津仲枡塩田堤防(明治24年)は谷積みではなく落とし積みで施工されている。 このことから、香川では明治25~28年に谷積みが出現したことが推測される。石材との関係では、まず備讃海峡周辺産の花崗岩での適用事例から始まるようであり、寺社や民家などの民間構造物ではなく交通・軍事関係の公共施設にまず適用されることが指摘できる。出現年代がわずかではあるが一般的な理解よりも遡り、また鉄道に限定されずむしろ鉄道よりも遡って適用される初現期の適用事例が注目される。 後者の所見は、地域における谷積みの拡散の媒体として鉄道を措定することに疑義を呈することになろう。 香川での状況がどこまで普遍化できるかは、他地域での丹念な事例検討を踏まえる必要がある。 しかし鉄道に限っていくつか事例を挙げると、旧山陽鉄道(三石付近:明治24年)(註21)では橋梁翼壁は布積みであり、信越本線横川・軽井沢間(明治26年)も翼壁や切取擁壁は乱積み、旧河陽鉄道柏原・古市間(明治31年)(註22)では乱積みもしくはかなり不定型な谷積み1である。これらは、香川での谷積み出現年代と整合する所見である。

ところで僅か4年の年代差しかない仲枡塩田堤防と男木島灯台用地擁壁との間には、全く関連性がないわけではないようである。 男木島灯台は、不定型な谷積み1で、使用石材が正方形に近いために谷積み独特の鋸歯状に噛み合う目地の発達が不十分であり、右上-左下、左上-右下の2方向の目地が直線的に通る傾向にある。一方、仲枡塩田堤防では、使用石材の形状が不揃いではあるが長方形ないし正方形を指向しており、斜め方向に目地が通る落とし積みとなっている。男木島灯台との差異は、使用石材の規格性という一点のみであり、谷積み1への変化が地域の石材施工技術の枠内で捉えることも不可能ではない。

このように見てくると、谷積みは近世以来の石材加工技術の蓄積がある瀬戸内の花崗岩生産地帯で始まり、それが関東周辺にも伝播した可能性も指摘できよう。瀬戸内産の花崗岩は明治期以降、東京を中心とする関東地方の建造物にも幅広く用いられるようになっており、技術伝播の前提は存在するのである。

研究ノート 香川県における鉄道橋梁下部構造の考古学的検討(4) [研究ノート]

3-3.国有鉄道における組成の特徴

讃予線多度津・川之江間(大正2・5年)では、①床石を標準装備した石造躯体、②使用石材における花崗岩と砂岩の併用、の2点が指摘できる。

この路線は、国有鉄道としての敷設は四国初の事例であり、上部構造の桁部については比較的長径間の上路プレートガーダが鉄道院達第680号式、Iビームが達第875号式(ともに明治42年制定)という標準仕様が厳格に適用されている(註15)。 下部構造についても標準設計は存在したが、使用素材の種類・形状・積み方や意匠の細部については細かな規定がないため、その地域における施工条件に規制された細かな差異は存在する。

例えば、同時期に開通した国有鉄道徳島線船戸・阿波池田間(大正3年)を見ると、讃予線の特徴①・②のうち、①は部分的に共通しているが煉瓦造もかなり含まれている。 ②については、徳島線では躯体の大部分は砂岩か片岩であり、花崗岩は床石に限定される。また翼壁は、讃予線では花崗岩間知石による定型的な谷積み2-a類が主体であるが、徳島線では片岩を用いた矢筈積みないし乱積みである。 このような差異はあるものの、讃岐鉄道丸亀・琴平間で見られたような笠石や親柱、あるいはフランス積みという特異な要素は認められず、逆に素材の差異を超えた共通性が指摘できる。この共通性の背景にあるのが、標準設計ないしそれへの指向と捉えることができる。

以上のように国有鉄道の橋梁下部構造は、あくまで施工技術という枠組みの中で共通性と地域性の緊張関係をもちつつ、地域性を解消する方向で構築されたと捉えられる。 これはやや下る時期の国有鉄道路線において、より明瞭に指摘できる現象である。 土讃北線琴平・坪尻間(大正12・昭和4年)では、①床石を伴わないコンクリート造躯体、②翼壁における砂岩礫の練積み、の2点が指摘できる。①は高徳線津田・板野間(昭和3年)でも確認でき、大正末期~昭和初期の国有鉄道では通有の現象と捉えられる可能性が高い。コンクリートという汎用性のある素材の適用により、石造(・煉瓦造)で見られた地域性が払拭されると同時に、桁部を支える床石の機能も不要となったことが分かる。 橋台躯体については、この段階で国有鉄道ではほぼ完全に均質的な形態と施工技術が確立したといえよう。

これに対し②で指摘できるように翼壁は、依然として地域性が濃厚であり、数年後には「財田川類型」という特徴的な砂防堰堤にも適用されていく。 翼壁の完全なコンクリート化は、高徳線津田・板野間での限定的な適用を経て、戦後まで待たねばならなかった。その理由は明確ではないが、トンネルや他の土木構造物でも普遍的に見られたように、地場の素材が安定的に入手できる場合、その素材を優先的に使うという発想があった可能性は否定できない。施工技術の地域性は、翼壁に残されたまま戦後を迎えたのである。

3-4.近郊私鉄における組成の特徴

国有鉄道が施工技術という枠組みの中で地域性をもち、次第にそれを払拭する方向に進んだのに対し、大正期の近郊私鉄ではそれとはやや異なる傾向が見られる。

橋台を構成する躯体と翼壁では、既に見たように国有鉄道においても翼壁に根強い地域性が認められたため、ここでは躯体の形状のみを問題にする。

琴平電鉄(大正15・昭和2年)では、①床石を伴う石造橋台、②床石の意匠をもつコンクリート橋台、③床石を伴わないコンクリート造橋台、の3者が併存する点が特徴である。

①は複数径間をもつ土器川・綾川・香東川の3大橋梁(プレートガーダ)に、②は本津川橋梁・冨川橋梁など単径間のプレートガーダ橋か高松市街地に見られる複線の4主桁Iビーム橋に、③はその他のIビームやトラフガーダ橋に認められ、上部構造に対応した明確な階層性が見出せる。

同時期の土讃線・高徳線では、全ての橋梁で③の橋台躯体が採用されており、①・②のような例外は認められない。また、やや遅れて実質的に琴平電鉄が敷設した塩江温泉鉄道(昭和4年)においては①・②は払拭され、全て③で構成されるようになる。 したがって①~③が並存する琴平電鉄での橋梁組成は、国有鉄道およびその影響を強く受けた地方私鉄での組成から、明らかに逸脱した在り方を示していることが分かる。 琴平電鉄は、コンクリート構造の普遍化にも関わらず石造を選択し(①)、また機能上不要となった床石をデザインしている(②)のである。 ただし讃岐鉄道のように、官設鉄道(標準設計)とは異なる系譜の存在を示すものではなく、標準設計の枠組みの中での古い技術の残存と、それに通底するデザインの採用という次元で捉え得る現象であることに留意する必要がある。

研究ノート 香川県における鉄道橋梁下部構造の考古学的検討(3) [研究ノート]

■3 各路線での組成

3-1.路線毎の組成

各型式の組み合わせを路線単位で整理する。

開通年代別ではなく路線単位で整理する理由は、それらが同一年代(あるいは近接した年代)の施工単位であり、一括資料の前提となる「共存関係(共伴関係)」を保障する枠組みだからである。

讃岐鉄道丸亀・琴平間(明治22年:1889開通) 橋台1型式全てと2型式全てが認められるが、主体となるのは1-b、2-a型式である。

讃岐鉄道丸亀・西浜間(明治30年:1897開通) 橋台3-a・b型式が認められるが、この路線の当初構造物の遺存状況はかなり悪く、主体となる型式は特定できない。

高松電気軌道(明治45年:1912開通) 橋台3-c型式がある。この路線の当初構造物の遺存状況は悪いため、このほかの型式が存在したか否かは不明である。

東讃電気軌道(明治44年:1911開通、着工は高松電気軌道より遅れる) 橋台4-a・b型式がある。

国有鉄道讃予線多度津・川之江間(大正2・5年:1913開通) 橋台4-c・d型式がある。主体となるのは4-d型式である。

国有鉄道土讃北線琴平・坪尻間(大正12・昭和4年:1923・1928開通) 橋台5-a・b型式があり、両者ともに普遍的な存在である。

琴平電鉄(大正15・昭和2年:1925・1926開通) 橋台4-a、5-a、6型式がある。橋台5-a型式が主体で、4-a、6型式は少数である。

国有鉄道高徳線津田・板野間(昭和3・9年:1927・1933開通) 橋台5-a・c型式がある。橋台5-a型式が主体で、少数の5-c型式が認められる。

塩江温泉鉄道(昭和4年:1928開通) 橋台5-a型式が認められる。

この組成を年代順に見ると、大まかには石造(一部煉瓦造)からコンクリート造への変化が明瞭に読み取れることに気付く。ただし細かく見ると、近接した年代であっても必ずしも同一の組成をとらない路線があることも看過できない。

そこには、各路線の橋梁に対する認識の違いが反映されている可能性が指摘できる。しかしこの認識の差異を、上記してきたような「モノ」そのものの観察だけを積み上げ、峻別することは困難である。そこで、これらに付帯する情報で、上記観察結果と整合する可能性のある要素に留意しながら検討を進める(註11)。それは、初期私設鉄道(註12)・国有鉄道・近郊私鉄という、敷設主体と路線の性格付けに深く関わるカテゴリーである。以下この区分に整理して改めて分析したい。

3-2.初期私設鉄道における組成の特徴

初期私設鉄道である讃岐鉄道丸亀・琴平間(明治22年)の特徴は、①躯体における煉瓦造・石造の併存、②躯体におけるフランス積み主体、③笠石・親柱を伴う翼壁、の3点である。

①の類例は、全国各地の明治~大正期の路線では比較的よく見られることであり、ことさらに珍しいことではない。 しかし香川では、地元に煉瓦生産地(観音寺市讃岐煉瓦など)を控えながら、讃岐鉄道丸亀・琴平間以外での煉瓦構造物の適用事例は皆無であり、当該路線での煉瓦の使用には特殊な事情が考えられる。

②の類例は、全国的に見ても極めて少ない。その理由は、フランス積みは美観に優れた組積法であるが、内部で目地が通る(芋目地)ために強度的に難点があることと、煉瓦の向きを1個ずつ変える必要があり作業上煩雑であることなどが挙げられている(註13)。 わずかに、九州鉄道玉名・宇土間(明治24~28年:現・JR鹿児島本線)、河陽鉄道柏原・古市間(明治31年:現・近鉄道明寺線)などでまとまって現存しているが、讃岐鉄道よりも遡る事例は存在しない。 このため讃岐鉄道丸亀・琴平間は、橋梁下部構造へのフランス積み適用事例としては我国最古といえる。

③については、明治30年代以降の四国の鉄道橋梁では確認できない形態であり、おそらく全国的にも同様であると考えられる。 讃岐鉄道とほぼ同時期に開通した山陽鉄道や大阪鉄道においても、このような形態は報告されていない。近似した事例として、明治7年(1874)開通の官設鉄道大阪・神戸間(現・JR東海道本線)の橋梁で存在したことが、古写真から指摘できる(註14)。 ここでは讃岐鉄道同様、翼壁に笠石を備えているが、親柱の位置は桁座の上部に設けられており、翼壁両端に親柱を置く讃岐鉄道とは異なる。

讃岐鉄道丸亀・西浜間(明治30年)では、上記特徴の①・③は全く見られなくなる。 しかし、②についてはごく一部ながら石造橋台の中にフランス積み風のものがある。また、橋座部に床石を伴わない(明治22年区間も同様)など、明治末期以降の標準化された仕様とは異なる点を残している。

明治20年代は、官設鉄道においてもようやく技術の自立化(外国依存からの脱却)、およびそれに伴う標準設計確立への取り組みが行われつつあった時期であるが、それに収斂し切れない多様性を抱えていたことが指摘できる。讃岐鉄道に見られた橋梁下部構造の特徴は、官設鉄道とは異なる技術と意匠の系譜を示す可能性が高い。

研究ノート 香川県における鉄道橋梁下部構造の考古学的検討(2) [研究ノート]

■2 型式分類

2-1.橋梁下部構造の構成要素と属性

橋梁下部構造は、橋梁の両端(橋詰)に位置する橋台と、その間で自立する橋脚からなる。 両者はよく似ているが、橋脚が河川の水流を受け流しながら上部構造(桁)の荷重を支える独立の構造物であるのに対し、橋台は上部からの荷重のほかに背後に続く盛土(築堤)による水平方向の土厚にも耐えることが求められる(註7)。 このため、橋脚には流水抵抗を少なくするために様々な水平断面形状を採り、上流側には水切りが設けられることがある。 また橋台には、両側に翼壁(ウイング)と呼ばれる土留め壁が付随する(写真1)。

このような構造上あるいは外観の差異の一方で、共通する要素も多い。 基本的な構造は、地中に埋設された基礎部分と、その上に構築された躯体部分に大別される。さらに通常観察できる躯体部は、上部構造が直接載る橋座部と、その下側で荷重を支える主体である鉛直部に分けられ、橋座部上面(桁座面)で桁の支承(註8)が載る箇所に床石(ベッドストーン)が設けられることがある(写真2)。

ところで県内の鉄道橋梁の大半は、1スパン(単径間)の小規模なものである。 例えば琴平電鉄では、現存する59基の鋼桁橋のうち55基が1スパンである。こうした傾向は、ほかの路線でも同様である。つまり、橋脚を伴う橋梁はごく少数ということになり、分類は橋台の形態を基準に行うのが望ましい。

橋台で外観上の差異をよく表す属性としては、①躯体を構成する素材と施工方法、②橋座部における床石の有無、③翼壁の素材と施工方法、の3者が挙げられる。 ①は煉瓦積み・石積み・コンクリート場所打ちの3者に大別できる。組積造の前2者は、積み方でさらに細分できる。 ②は床石が石製かコンクリート製かで分けられる。 ③は石積みとコンクリート場所打ちに大別でき、前者は積み方でさらに細分できる。

2-2.型式分類

上記属性の組み合わせから、開通年代順に大別6型式、細別16型式を設定した(第1表、前回記事参照)。

大別型式は属性①~③全てないし大半が整合的に共通するまとまりで設定し、細別型式は属性①~③のいずれかが異なる細かな差異を指標に設定した。

【橋台1型式】 「煉瓦積み躯体+石製床石+乱積み翼壁」橋台(写真3)であり、3つの細別型式(a~c型式)に分けられる。

躯体の煉瓦積みには、フランス積み(1-a・b型式)とイギリス積み(1-c型式)があり、前者は躯体隅部に隅石を配するもの(1-a型式)と隅石をもたないもの(1-b型式)に細分できる。昭和初期以降の架け替えに伴う橋座部の改修(コンクリート化)事例が多いが、天満川橋梁では床石の存在が確認できる(写真4)。

また、かなりの頻度で茶黒色の焼過煉瓦を装飾的に配した「ポリクロミー」が認められる。翼壁の石積みは、全てが目地の入り組む不定形な乱積みないし布積みであり、上面に笠石、両端に親柱を伴う(写真5)。

【橋台2型式】 「石積み躯体+床石なし+乱積み翼壁」橋台(写真6)であり、2つの細別型式(2-a・b型式)に分けられる。躯体の石積みは、こぶ出し仕上げ(註9)の石材によるフランス積み風(2-a型式:写真7)とイギリス積み風(2-b型式)がある。橋座部の床石はともにないが、鉛直部とは異なるびしゃん仕上げ(註10)で堅牢な平坦面が確保されている。翼壁は、橋台1型式と同じである。

【橋台3型式】 「石積み躯体+床石なし+谷積み翼壁」橋台(写真8)であり、3つの細別型式(3-a~c型式)に分けられる。躯体は、こぶ出し仕上げ石材によるフランス積み風(3-a型式)と長手積み風(3-b・c型式)がある。橋座部には床石がないが、鉛直部と同じこぶ出し仕上げのようである点で、2-a・b型式とは異なる。翼壁は谷積みであるが、斜め方向の目地が通っており鋸歯状に噛み合っていない、やや不定形な谷積み1(3-a・b型式)と、目地が鋸歯状に噛み合う定型的な谷積み2(3-c型式)がある。

【橋台4型式】 「石積み躯体+石製床石+谷積み・小口積み翼壁」橋台(写真9)であり、4つの細別型式(4-a~d型式)に分けられる。躯体は、こぶ出し仕上げの長手積み風(4-d型式)・小口積み(4-a・b型式)・イギリス積み風(4-c型式)がある。橋座部には、びしゃん仕上げの花崗岩製床石が据えられる。翼壁は4-a・c・d型式が谷積み2であるが、4-b型式は小口積みである。

【橋台5型式】 「コンクリート躯体+床石なし+谷積み・コンクリート翼壁」橋台(写真10)であり、3つの細別型式(5-a~c型式)に分けられる。躯体はコンクリート打ち放しであり、翼壁は谷積み2(5-a型式)、玉石練積み(砂岩礫をコンクリートで埋め込んだ積み方:5-b型式)、コンクリート打ち放し(5-c型式)がある。

【橋台6型式】 「コンクリート躯体+コンクリート製床石+谷積み翼壁」橋台(写真11)である。躯体・翼壁は5-a型式と同じであるが、橋座部に躯体と一体になった床石を作り出す。

研究ノート 香川県における鉄道橋梁下部構造の考古学的検討(1) [研究ノート]

香川県における鉄道橋梁下部構造の考古学的検討

佐藤 竜馬【2006年8月】

■1 序論

1-1.本稿の目的

本稿では、香川県内に所在する戦前の鉄道橋梁について、考古学的な方法で分析することを目的とする。取り扱う素材としては、橋脚・橋台などの橋梁下部構造とする。

橋梁下部構造を取り上げる理由は、それが施工後の大幅な改変を受けにくいという点にある。香川県内における戦前の鉄道橋梁の大半は、構造的に上部・下部が分離可能な桁橋(註1)であり、上部・下部が一体化したアーチ橋は極めて少なくラーメン橋(註2)は存在しない。上部構造である鉄桁は、耐用年数や設計荷重の変更などで架け替えが行われており、明治期のものはほとんど残っていない。

これに対して下部構造は、明治期のものもメンテナンスが加えられつつ現役の構造物としてかなり存在しており、明治期から昭和戦前期までの変化が追えるという利点がある。鉄道構造物としては、最も普遍的な存在なのである。

本稿では、そのような鉄道橋梁下部構造について型式分類と組成を検討し、その背景について考えていきたい。

1-2.研究史

鉄道橋梁をめぐる考古学的な研究は、現在までのところ皆無に等しい。

従来の研究は、専ら土木史から行われている。特に1990年代以降になされた、小西純一氏による歴史的鋼桁の集成作業(註3)や明治期の鋼桁形式の研究(註4)、小野田滋氏による煉瓦構造物や初期コンクリート構造物の一環としての研究(註5)が注目される。 両氏による形式・構造研究は、従来の主要橋梁を捉えた個別研究から、「群」あるいは悉皆的な分析へと進んでおり、地域さらに路線の特徴を浮き彫りにする契機となった点でも高く評価されるべき成果といえる。 こうした成果は、考古学的検討とも接点をもち得るものであるが、分類基準があくまで当事者(設計者)の視点である点で資料分析の前提が異なる。

ところで、橋梁下部構造の変遷に関しては、当事者(機関)による概括的な記述を除くと、ほとんど論及されていないのが実情である。 わずかに小西氏による明治期の橋梁下部構造の資料集成と基礎工に重点を置いた検討作業(註6)が挙げられる。 各地域の近代化遺産総合調査においても、特徴的な煉瓦橋脚・橋台が断片的に取り上げられる程度であり、地域ないし路線毎の特徴といった基礎的なデータの整理もなされていない。

1-3.考古学と土木史・建築史

ところで本稿で取り扱うのは主に外観上の特徴であるが、これについては土木史のデザイン・景観論で時折言及されることがある。

しかし、土木史での取り上げられ方は、あくまでも「美しい」か「珍しい」と判断されたものに限定される。 土木史におけるデザイン論は、近代ヨーロッパでは建築史および美術史とは不可分な関係にあるためであり、さらに根本的には「技術」と「美術」が本来明瞭には峻別されていなかったことに起因する。現在そして未来に寄与する技術・デザインの由来(発達史)こそが土木史の関心であり、鉄道橋梁の全てが取り上げられることはほとんどないし、その必要性も感じられていない。

これに対し、考古学の視点は、かなり異なったものである。「過去の人間活動の全ての所産」が、等しく資料としての扱いを受けるのが考古学であり、その総体から文化(政治・社会を含む)を再構築することに、考古学の真価が発揮されており、そのための方法論の鍛錬が行われてきたのである。 この基本的姿勢から鉄道橋梁を眺めたときに、土木史とは異なる視点が生じるのは当然であろう。 考古資料として橋梁下部構造を捉えようとする本稿の立場では、普遍的でありきたりなものの中にある特徴から歴史性を見出そうとする。「美しい」か「珍しい」かに関わらず、同じ歴史的資料として扱うのである。 その意味では、既に鉄道趣味の世界で使用される「鉄道考古学」という言葉は、あくまで表現上の比喩であり、考古学的な概念や方法論が十分に吟味・適用されているわけではないことがわかる。 本稿ではこの点に十分留意して、考古学的な資料操作を試みるが、既にみたように橋梁は土木史および美術史の世界で長く取り組まれてきた対象物であり、考古学(日本考古学)の世界で常識化した概念を適用する際には注意が必要なものもある。

その代表的なものが「様式」概念である。本稿で取り上げる橋梁下部構造の組成には、考古学でいう「様式」概念が適用できるが、ここではあえて「様式」という言葉は用いない。 その理由は、美術史において生成された「様式」概念が、その本格的な導入者である小林行雄自身の少なくとも2度の変容過程を経て今日の考古学的「様式」概念に至っており、「様式」を共通言語として用いることは困難と判断したこと、また代替できる基礎概念として例えば「組み合わせ」、「組成(アセンブレッジ)」、「相(フェイズ)」、あるいは編年上の区分を重視するならば「期」、「段階」などがあるからである。 ちなみに型式・形式・様式を語る際にしばしば引き合いに出される鉄道車輌の形式とその系統は、あくまで当事者の概念の反映であることを忘れてはならない。 当事者の認識を前提にしなければ、視点によってはこれとは異なる分類も可能であるし、過去の資料を取り扱う考古学がいつでも当事者の認識を知ることができるわけでもない。加えて、当事者分類のみが「正しい」歴史を物語るとは限らない。 何を語るための分類なのかが、問題なのである。

1-4.香川県内の鉄道網と検討対象路線

香川県における鉄道路線は、そのほとんどが戦前に整備されたものである。 狭い県土ながら、緊密な都市域の連鎖が見られること、本州とのアクセスを前提にした「四国の玄関」であること、また四国のほぼ全域を管轄下に置いた陸軍第11師団が置かれたこと、などの要因が東京・京阪神圏に次ぐ高密度な鉄道網を生み出してきたのである。

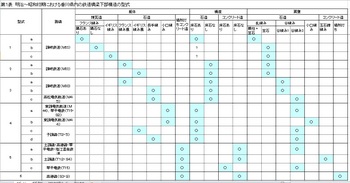

県内の鉄道網が最も充実していた昭和4~16年(1929~1941)には国有鉄道3路線、私鉄8会社9路線(登山鉄道2路線含む)が営業していた。路線と開通年代については、第1表(下表)を参照されたい。

県内の鉄道路線の特徴は、明治22年(1889)に開通した讃岐鉄道を嚆矢として、ほぼ10~15年間隔でまとまった区間が開通していることにある。これは他の四国3県には見られない現象であり、鉄道橋梁の変遷過程を検討する好条件を備えているといえよう。 このうち、現在でも橋梁下部構造がまとまって現存する9路線(現役路線8、廃線1)を検討対象とする(第1表網掛け部が検討対象)。 なお、本稿で用いる鉄道路線(区間)名は、歴史的経緯を重視する立場から、開通当時の名称を用いる。

※表の部分をダブル・クリックすると、鮮明な画像が見られます

研究ノート 宇多津 角打ち文化宣言(2) [研究ノート]

■3 大熊酒店に集う人々

宇多津の大熊酒店は、江戸時代の丸亀街道(旧国道)に面した場所にある。向かいは網の浦郵便局があり、旧駅前商店街にもほど近い、まちの中心部だ。

創業ははっきりしないが、現在のご主人で3代目であるから、かれこれ100年は経過していよう。現在の店舗は昭和35年頃に建てられたもので、伝統的な町家の表構えに洋風にデザインされたモルタル壁を立ち上げ、あたかもコンクリート造のように見せる。建築史の世界で「看板建築」と呼ばれるものであり、年代的にはその最後を飾るにふさわしい大作である。ショーウィンドウを飾る豆タイルや、軒中央にうっすら見える大熊さんの家紋が、時代を感じさせる。町内の大工棟梁・神原さんが手がけた作品で、棟上に2日間を要するほど、しっかり頑丈に作られた。建築に立ち会った2代目店主の故・大熊一三(かずみ)さんは、「この建物は100年もつ」とよく言っていたという。

店内も昭和30、40年代の雰囲気があふれる。左側にカウンター、右側に土間と縁台があり、常連さんはカウンターで立ち飲みするか、縁台に腰掛けて世間話に興じつつ、酒を味わった。大熊酒店では最初、丸亀の酒「すきのか」をはかり売りしており、目盛りの入ったガラスコップを漆塗りの升に入れ、すりきれまで酒を注いで出していたという。居酒屋やバーがまだ町内になかった頃、大熊酒店はお手軽に飲める場所だった。

「土間には練炭コンロがあり、そこで目刺を焼いてアテにしていたんや。焼いた煙のススが天井やガラスを真っ黒にしてました」と、常連の吉田正さん(72歳)。吉田さんは最古参の常連だが、宇多津の生まれではない。

九州出身の吉田さんが仕事の関係で宇多津に来たのは、昭和48年。

小倉から来た吉田さんがアパートを探していたところ、部屋を借りる保証人になったのが、大熊一三さんだった。

当時の常連さんは、地元の香川生コンや森末組で働く人たちと、老人会の人たちの2グループあった。まだ明るい時間、会合を終えた老人会の人たちが店に立ち寄り、日が暮れた頃に入れ替わるように労働者たちが来たという。吉田さんは、森末組の人たちと一緒に飲み始めた。それから36年。

「この店は、昔から飲みやすい雰囲気でしたが、メンバーが次々代わったことに時代を感じるな。まあ、ここが私の出発点ですわ」と語る吉田さんは、今、土間に置かれたテーブルの一番奥を指定席にしている。

■4 香川「角打ち」文化発祥の地 宇多津

吉田さんが通い始める少し前、番の州工業地帯での工場建設で北九州地方から多くの現場労働者がやって来て、宇多津で生活していた。また昭和50年代に行なわれた瀬戸大橋の建設にも、多くの労働者が九州から来た。彼らも日々の仕事が終わると、大熊酒店に立ち寄っていた。

「瀬戸大橋がつなぐ、角打ち文化」。そんなことも言えるのではないか。もともと香川にあったはかり売りの業態を、角打ちという形にしたのは、そのような他地域とのつながりがあったのではないだろうか。

そこであえて宣言しよう。宇多津こそ、香川における角打ち文化発祥地であると。

150年前、カール・マルクスは、「商品」には「使用価値」と「交換価値」があると述べた。「交換価値」とは、商品の生産に当てられた労働時間に置き換えられるものであり、労働時間は商品Aと商品Bを交換するのに必要な、抽象的な基準として示される。「使用価値」とは、商品使用者の欲求を満たす価値である。商品は、流通では交換価値として、消費では使用価値としての側面をもつが、使用価値が個人的なレベルにあり、交換価値と結び付かない場合は、「経済学の考察範囲外にある」とマルクスは言う。

だがマルクスは、人間にとっての使用価値について、もっと洞察すべきなのではなかったか?もし彼が、ベルリン・パリ・ブリュッセル・ロンドンの街で角打ちをしていたら、「使用価値」の哲学的省察をもっと違うかたちでできたのではないか?購入したワンカップを「飲む」行為に価値があるのではなく、「どのように飲むか」にこそ、角打ちの価値と醍醐味が現れるのだから。そしてそこにこそ、人間同士のつながりが実感できるのだから・・・・・。

研究ノート 宇多津 角打ち文化宣言(1) [研究ノート]

宇多津 角打ち文化宣言

佐藤 竜馬【2009年6月】

■1 日本の角打ち文化

最近はコンビニに席捲された感があるが、つい最近まで街中のあちこちに酒屋さんがあった。ビール1本、お茶1本から配達してくれる酒屋さんは、貴重な存在だった。

しかし酒屋さんは、単に酒を買い、配達してもらうだけの存在ではない。まちの社交場でもあったのだ。「角打ち」という行為を通じて。

「角打ち」とは、「升で酒を飲むこと、酒屋の店頭で酒を飲むこと、金銭を出し集めて宴をすること」だそうだ(『日本国語大辞典』小学館)。

九州や関東では、「酒屋の店頭で酒を飲むこと」の意味で、角打ちという言葉が使われている。関西では「立ち飲み」だとか(以上、北九州角打ち文化研究会のHPより)。なお新潟・三条では鍛冶仕事が終わった後に酒屋で飲むことを「あがり酒」という。

香川ではどうか。県内の酒屋さんで聞いてみたが、「特に言葉はない」「立ち飲みちゃうんか?」など、返事は様々。

まあ、言い方なんぞはどうでもよい。そんな「かたち」ではなく、お店の方の昔話や常連さんの世間話、彼らの話を暖かく包む店構えの方が大事だ。と思っていたが、宇多津・大熊酒店でかけだしの常連になり、取材を進めるうちに、やはりこれは、「角打ち」と呼ぼうという気持ちになってきた。

「角打ち」で、いこう。

■2 角打ちの常連客

香川で角打ちできる酒屋さんは、私が確認した範囲内では9軒ほどある。これらの酒屋さんの魅力は、何と言ってもそこに集う「人」である。

特に常連さんの顔ぶれには、それぞれの店ではっきりしたカラーがある。いま仮に、常連さんのカラーで分類を試みると、

①サラリーマン型 オフィス街にほど近いところの酒屋さん。仕事帰りの会社員や公務員が集う。軽く1、2杯ひっかけてさっそうと帰る常連さんも多い。ワインも充実して、ややライトな雰囲気。高松磨屋町・頼酒店を指標とする。

②ギャンブラー型 競輪場などの近くにある酒屋さん。一戦終えた常連さんが、一日の戦果の話に花を咲かせる。戦場でツキを落としたためか、意外にサッパリして、フレンドリーな方が多い。高松福岡町2丁目・谷脇酒店を指標とする。

③地域住民型 昔ながらのまち中にある酒屋さん。近所の住民が仕事帰りに立ち寄る。お互い見知った仲なので、常に和やかな雰囲気。初心者には近寄りがたい雰囲気もあるが、勇気を出して加われば、あなたも常連。宇多津鍛冶屋町・大熊酒店を指標。